はじめに:変わりゆく日本の葬送文化

現代の日本では、葬儀のあり方が大きな転換期を迎えています。かつて主流だった大規模な一般葬から、より個人的で小規模な選択肢へと人々の関心が移っています。この変化の背景には、核家族化や子供の独立による家族構成の変化、経済的な価値観の多様化、そして死や追悼に対する個人の考え方の進化があります 。

ここでは、現代の代表的な3つのお別れのカタチ、「家族葬」「永代供養」「樹木葬」について、その特徴、費用、そしてそれぞれが持つ意味合いを深く掘り下げ、比較検討します。ご自身やご家族にとって最適な選択をするための一助となれば幸いです。

「家族葬」という選択肢―親しい人々と過ごす最後の時間

家族葬とは何か

「家族葬」とは、故人と特に親しい関係にあった家族や親族、ごく一部の友人のみで行う小規模な葬儀の総称です 。法的な定義はなく、その規模や形式は様々ですが、一般的には参列者数が10名から30名程度で行われることが多く、一般葬の平均参列者数である約73名と比較すると、その親密さが際立ちます 。この「親密さ」こそが、家族葬の最も本質的な特徴と言えるでしょう。

費用分析:大幅な節約と見落としがちな注意点

家族葬の最大の魅力の一つは、費用を抑えられる点にあります。複数の調査によると、家族葬の平均費用は約100万円から150万円 [1]、より具体的な全国平均では105.7万円とされています 。これは、平均161.3万円から186.1万円とされる一般葬に比べて、50万円以上の大幅な費用削減を意味します 。

費用の内訳を見ると、葬儀一式費用が約72.0万円、飲食接待費が約17.1万円、返礼品費が約16.5万円となっています 。参列者が少ないため、会場の規模を小さくでき、飲食や返礼品にかかる費用が直接的に削減されることが、総額を抑える主な理由です 。

しかし、ここで一つ重要な注意点があります。それは、僧侶など宗教者へ支払うお布施です。家族葬であっても、お布施の金額は一般葬と同程度かかることが多く、これは葬儀費用の中でも見落とされがちな大きな要素です 。予算を計画する際には、この点を必ず考慮に入れる必要があります。

家族葬の流れ

家族葬の儀式の流れは、基本的には一般葬と変わりません。一般的に、亡くなった翌日以降に「お通夜」、その翌日に「葬儀・告別式」「火葬」という流れです。近年では、遺族の負担をさらに軽減するため、お通夜を省略して告別式と火葬を1日で行う「一日葬」という形式も増えています。※地域によって「火葬」の後に葬儀を執り行う場合もあります。

服装とマナー:親密な場でも求められる格式

家族葬は小規模ですが、服装は一般葬と同様に格式が求められます。喪主や遺族は、喪服を着用するのが基本です 。参列者も同様に喪服を選ぶのが最も無難です。ただし、遺族から事前に「平服で」との案内があった場合は、ダークスーツや地味な色のワンピースなど、控えめな服装で参列します。この場合の「平服」は、普段着ではなく略式の喪服を指すため、注意が必要です 。

家族葬の普及は、単なる費用の節約志向だけではなく、葬儀の社会的機能に対する価値観の変化を反映しています。一般葬が故人の社会的な関係各所へ訃報を伝え、地域社会全体で弔うという公的な役割を持つのに対し 、家族葬は参列者を限定することで、その役割を意図的に縮小します。これは、社会的な義理や体面よりも、家族が静かに故人を偲び、悲しみに向き合うためのプライベートな時間を優先するという、現代的な価値観の表れです。この選択は、費用削減という実利的なメリットをもたらす一方で、参列できなかった人々への事後報告など、新たなコミュニケーションの形を必要とします。

「永代供養」―未来の世代に負担をかけない供養の形

永代供養とは何か

「永代供養」とは、お墓の承継者がいない、あるいは子どもに負担をかけたくないといった理由から、寺院や霊園が遺族に代わって永代にわたり遺骨の管理と供養を行うシステムです [13, 14]。これは、変化する家族のあり方に寄り添う、未来志向の解決策と言えます。

永代供養の種類と費用

永代供養には、遺骨の安置方法によっていくつかの種類があり、費用も大きく異なります。

- 合祀墓(ごうしぼ): 最も費用を抑えられる選択肢です。骨壺から遺骨を取り出し、他の人々の遺骨と一緒に一つの場所に埋葬します。費用相場は一体あたり5万円~30万円です 。一度合祀すると遺骨を取り出すことはできなくなるため、事前の検討が重要です 。

- 集合墓(しゅうごうぼ): 一つの共有モニュメントの下に、個別の納骨スペースが設けられている形式です。一定期間(例:三十三回忌まで)は骨壺のまま安置され、その後は合祀墓に移されるのが一般的です。費用相場は一体あたり20万円~60万円です 。

- 個別墓(こべつぼ): 従来のお墓に最も近い形で、個別の区画と墓石を持ちます。こちらも契約期間が終了すると、最終的には合祀されることがほとんどです。費用相場は50万円~150万円と最も高額になります 。

費用の全体像を理解する

永代供養の総費用は、主に「永代供養料」、一度きりの「納骨料」、そして墓誌に名前を刻むための「刻字料」で構成されます 。注意すべきは、個別墓タイプの場合、契約期間中は年間管理費が別途必要になるケースがある点です。「永代供養だから管理費は一切かからない」というわけではないことを理解しておく必要があります 。

「樹木葬」―自然に還るという思想

樹木葬のコンセプト

「樹木葬」は、墓石の代わりに樹木や草花を墓標とする埋葬方法です 。自然志向、環境意識の高まりとともに、より費用を抑えた選択肢として注目されています。

樹木葬のタイプと環境

樹木葬はその立地環境によって大きく二つに分類されます。

- 公園・庭園型: 都市部や郊外の霊園内に設けられ、美しい景観が保たれています。シンボルツリーや花壇の周りに区画が配置されるのが一般的です。アクセスが良い反面、「自然に還る」というイメージとは少し異なるかもしれません。費用相場は20万円~150万円です 。

- 里山型: 自然の山林をそのまま利用した形式で、文字通り自然の中で眠ることができます。費用は比較的安価ですが、都市部から離れていることが多く、高齢になってからのお墓参りが難しい場合もあります。費用相場は3万円~150万円と幅広いです 。

埋葬方法と費用

樹木葬も永代供養と同様に、埋葬方法によって費用が変動します。

- 合祀型: シンボルツリーの周りに、他の人々の遺骨と一緒に直接埋葬されます。最も費用を抑えられます。費用相場は3万円~20万円です 。

- 集合型: 共有の樹木の周りに、個別の区画が設けられます。中間的な価格帯です。費用相場は20万円~150万円です 。

- 個別・家族型: 個人や家族ごとに専用の樹木や区画が用意されます。最も費用が高くなります。費用相場は50万円~120万円以上です 。

永代供養や樹木葬の人気は、単に費用や承継者不在の問題だけではありません。それは、先祖代々の家系を象徴する伝統的な「家墓」の概念からの脱却を意味しています。従来のお墓が、維持管理という形で子孫への義務を伴うのに対し 、これらの新しい供養方法は、次世代への物理的・経済的・心理的な負担をなくすことを前提に設計されています 。これは、故人への伝統的な義務よりも、今を生きる人々の幸福を優先するという、より個人主義的な価値観への移行を示唆しています。

まとめ:現代のお別れに、情報に基づいた選択を

家族葬、永代供養、樹木葬は、それぞれ異なる哲学と特徴を持つ、現代の多様なニーズに応える選択肢です。以下の表を参考に、費用だけでなく、ご自身の価値観、家族との関係性、お墓参りのしやすさなどを総合的に考慮し、納得のいくお別れの形を見つけることが重要です。何よりも、生前のうちに家族と話し合い、準備を進めることが、ご自身の望みを叶え、遺される人々の負担を軽くする最善の方法と言えるでしょう。

| 項目 | 一般葬 | 家族葬 | 永代供養(合祀) | 樹木葬(合祀) |

| 平均費用 | 161.3万円~186.1万円 | 105.7万円 | 5万円~30万円 | 3万円~20万円 |

| 規模・参列者 | 30名~100名以上 | 10名~30名 | 個人・家族単位 | 個人・家族単位 |

| 主な特徴 | 社会的な関係者にも広く告知 | 親しい人のみで静かにお別れ | 寺院・霊園が永代にわたり管理・供養 | 樹木や草花を墓標とする自然志向の埋葬 |

| 検討事項 | 費用が高額になりがち。遺族の対応負担が大きい。 | 参列できなかった人への配慮が必要。 | 一度合祀すると遺骨を取り出せない。 | 里山型はアクセスが不便な場合がある。 |

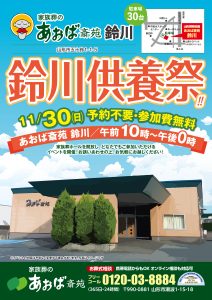

アオバヤ葬儀の事前無料相談

- お電話でのお問い合わせ:0120-03-8884(24時間365日受付)

- ウェブサイトからのご予約:[葬儀の事前無料相談お申し込みフォームへのリンク]

皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。