はじめに:「終活」は愛の表現、死への準備ではありません

「終活」という言葉を聞くと、どこか「死の準備」というネガティブな響きを感じるかもしれません。しかし、終活の本質は、残りの人生をより豊かに、安心して生きるための準備であり、将来家族にかかる負担を減らすための、深い愛情表現です 。この記事では、親子で終活について話し合うための具体的な方法から、エンディングノートの活用、そして実家の片付けまで、やさしく実践的なガイドをお届けします。

親への「終活」の切り出し方

デリケートな話題だからこそ、切り出し方には工夫が必要です。親の気持ちに寄り添い、自然な会話の流れで始めることが成功の鍵です。

最適なタイミングを見つける

親が定年退職した、還暦を迎えたといった人生の節目や、友人や著名人の終活が話題になった時などは、話を切り出す良い機会です [26]。本人の健康状態が良い時に、前向きな話題として持ち出すのが理想です。

心に響く、やさしい会話の始め方

一方的に話を切り出すのではなく、共感を生むアプローチを試してみましょう。

- 「私も始めたんだ」アプローチ: 「最近、自分のエンディングノートを書き始めたんだけど、整理できてないことが多くて。よかったら一緒にやってみない?」と誘うことで、要求ではなく共有の活動として提案できます。これは最も効果的な方法の一つです 。

- 「テレビで見たんだけど」アプローチ: 「この間、テレビで終活の特集をやっていて。最近は元気なうちから始める人が多いみたいだね」と、第三者の話題として切り出すことで、相手の反応を伺いやすくなります 。

- 「力になりたい」アプローチ: 「もしもの時に、お父さんやお母さんの希望をちゃんと叶えてあげたいんだ。だから、どんな風にしたいか聞かせてもらえると、すごく助かるな」と、子供として支えたいという気持ちを素直に伝えることも有効です 。

拒否された時の対処法

もし親が乗り気でなければ、無理強いは禁物です。「縁起でもない」と感じる気持ちを尊重し、一度話題を切り上げ、また別の機会を待ちましょう。目的は対話であり、強制ではありません 。

エンディングノート―世代をつなぐコミュニケーションツール

エンディングノートは、終活の具体的な第一歩として非常に有効なツールです。

エンディングノートとは?(遺言書との違い)

エンディングノートは、自身の希望や重要な情報を記録しておくためのノートですが、遺言書とは異なり法的な拘束力はありません 。その最大の価値は、家族への想いを伝え、万が一の時に遺族が迷わないための「道しるべ」となる点にあります。

子ども視点で知っておきたい必須項目

親子でノートを作成する際に、特に確認しておきたい項目をリストアップしました。

- 基本情報: 氏名、生年月日、本籍地など。

- 医療・介護の希望: かかりつけ医、服薬中の薬、延命治療(人工呼吸器、胃ろうなど)に関する意思 。

- 金融資産情報: 利用している金融機関名と支店名(暗証番号は不要)、保険証券、不動産、そして借金の有無。これらは相続手続きに不可欠です 。

- デジタル遺品: メール、SNS、ネットバンキングなどのIDとパスワード。現代の終活では欠かせない項目です 。

- 葬儀・お墓の希望: 葬儀の形式、場所、連絡してほしい人のリスト、お墓に関する意向 。

- 大切な連絡先: 親しい友人や親戚、お世話になっている専門家(税理士など)のリスト 。

親子で取り組むための工夫

エンディングノートの作成を、負担ではなく楽しい時間にするためのアイデアです。

- 書きやすいノートをプレゼントする 。

- 「思い出話を聞きながら一緒に書こう」と提案し、親の人生を振り返る機会にする 。

- エンディングノートがテーマの映画やドラマを一緒に観て、感想を話し合う 。

実家の片付け―「捨てる」ではなく「未来を整える」作業

実家の片付けは、物理的な整理だけでなく、親の人生と向き合う大切なプロセスです。

なぜ片付けるのか?目的の共有

片付けの目的を「不要品を捨てること」ではなく、「親が安全で快適に暮らすため」そして「将来、遺品整理で子どもが途方に暮れないため」と設定することが重要です 。親が元気なうちに始めることで、本人の意思が尊重され、主体的に進めることができます 。

親子円満に進めるための黄金ルール

- 決定権は親にある: 捨てるか残すかの最終判断は、持ち主である親が行います。子どもの役割は、あくまでサポート役に徹することです 。絶対に無断で捨ててはいけません 。

- 共感し、耳を傾ける: モノには一つひとつ思い出があります。「なんでこんなものを取ってあるの?」ではなく、「これは大切なんだね。どんな思い出があるの?」と、共感的な言葉を選びましょう 。

- 小さなスペースから始める: 家全体を一度に片付けようとすると、親子ともに疲弊してしまいます。まずは引き出し一つ、押し入れ一段、あるいは子どもが使っていた自分の部屋から始め、達成感を積み重ねていくことが継続の秘訣です 。

実践的な片付けシステム

- 4つの箱を用意する: 「残す」「寄付・売る」「捨てる」「保留」と書いた箱を用意します。

- 「保留」箱が鍵: 親が判断に迷うものは、この箱に入れます。半年から1年ほど保管し、その間一度も使わなければ、手放す決心がつきやすくなります 。

- 提案の仕方を工夫する: 「もったいない」と感じる親には、捨てるのではなく「リサイクルや寄付で、次に必要としている人に譲るのはどう?」と提案するのも一つの方法です [39]。

終活に関する一連の対話や共同作業は、単なる手続きではありません。それは、親子の関係性における最終章であり、これまで言葉にできなかった感謝や理解を深める貴重な機会です。エンディングノートは親の価値観を、実家の片付けは親の生きてきた歴史を、子どもに伝えます。これらの「作業」を通じて、親子は互いの想いを再確認し、より強い絆で結ばれることができるのです。それは、子どもからの最後の親孝行であり、親にとっては自分の人生が理解されたという安らぎにつながる、かけがえのない時間となるでしょう。

まとめ:共に計画し、穏やかな未来を

終活は、時に難しい会話を伴いますが、親子で取り組むことで、家族全員の将来の不安を解消し、心の平穏をもたらします。今日からできる小さな一歩として、まずは「最近、体調はどう?」という、やさしい気遣いの言葉から始めてみてはいかがでしょうか。

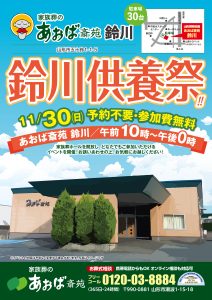

アオバヤ葬儀の事前無料相談

- お電話でのお問い合わせ:0120-03-8884(24時間365日受付)

- ウェブサイトからのご予約:[葬儀の事前無料相談お申し込みフォームへのリンク]

皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。